Speaker

田村和佳子建設業労働災害防止協会 前建設業メンタルヘルス対策室長(さらしな人事労務オフィス 代表)

田村和佳子建設業労働災害防止協会 前建設業メンタルヘルス対策室長(さらしな人事労務オフィス 代表)建設業労働災害防止協会 前建設業メンタルヘルス対策室長

(さらしな人事労務オフィス 代表) 栗山健作北海道開発局 建設部 道路維持課 道路防災対策官

栗山健作北海道開発局 建設部 道路維持課 道路防災対策官 Massinissa株式会社建設IoT研究所

Massinissa株式会社建設IoT研究所 高橋千明一般財団法人国土技術研究センター 技術・調達政策グループ 上席研究員

高橋千明一般財団法人国土技術研究センター 技術・調達政策グループ 上席研究員 船越天彩株式会社堀口組 土木部DX推進室

船越天彩株式会社堀口組 土木部DX推進室 樋口行平アフォードセンス株式会社 代表取締役 /兵庫県立大学

樋口行平アフォードセンス株式会社 代表取締役 /兵庫県立大学 本山謙治一般社団法人仮設工業会 技術審議役 (建設業労働災害防止協会 前技術管理部長)

本山謙治一般社団法人仮設工業会 技術審議役 (建設業労働災害防止協会 前技術管理部長)一般社団法人仮設工業会 技術審議役

(建設業労働災害防止協会 前技術管理部長) 建山和由立命館大学 総合科学技術研究機構 教授(日本建設機械施工協会 情報化施工推進会議委員長)

建山和由立命館大学 総合科学技術研究機構 教授(日本建設機械施工協会 情報化施工推進会議委員長)(日本建設機械施工協会 情報化施工推進会議委員長)

2004年立命館大学理工学部教授、2013年より同大学常務理事。国土交通省情報化施工推進会議委員長。専門分野は地盤工学、建設施工学等。研究分野・テーマ

安全な社会基盤整備のための親環境型建設保全技術の開発研究キーワード

情報化施工、環境負荷低減、リサイクル研究概要

道路、鉄道、上下水道など、我々の生活や社会活動を支える施設を社会基盤といいます。最新の情報通信技術を利用して社会基盤施設に関わる情報を綿密に収集し、それらの情報に基づき施設の建設と維持管理をより精緻に行うことにより環境に与える影響を最小限に抑える技術の開発を行っています。特に、最近は、社会基盤の建設や維持管理においてICTを活用することにより生産性を改善し、省人化、効率化とともに環境負荷低減を実現する技術の開発を行っています。 山下倫央北海道大学 大学院情報科学研究院 情報理工学部門 複合情報工学分野 准教授

山下倫央北海道大学 大学院情報科学研究院 情報理工学部門 複合情報工学分野 准教授2002年3月北海道大学大学院工学研究科システム情報工学専攻博士後期課程期間短縮修了。2003年4月 独立行政法人 産業技術総合研究所 サイバーアシスト研究センター 特別研究員、2005年 同所情報技術研究部門 研究員、2011年 同所サービス工学研究センター 研究員、2016年 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 人工知能研究センター 主任研究員、同所情報・人間工学領域研究戦略部 研究企画室 企画主幹を経て、2017年2月より北海道大学大学院情報科学研究科 准教授。

2000年~2003年 日本学術振興会 特別研究員、2002年~2003年 ブルッキングス研究所 客員研究、2010年~2017年 北陸先端科学技術大学院大学 情報科学研究科 客員准教授、2011年~2014年 独立行政法人 科学技術振興機構 さきがけ研究員、2015年~2017年 東京農工大学大学院工学府 情報工学専攻 客員准教授。

情報処理学会、人工知能学会、日本オペレーションズ・リサーチ学会会員。人工知能、マルチエージェントシステム、社会システムシミュレーション、人流解析の研究に従事。

藤原達也一般社団法人北海道産学官研究フォーラム 副理事長

藤原達也一般社団法人北海道産学官研究フォーラム 副理事長北海道札幌市出身。趣味は映画鑑賞と読書。

北海道大学卒(1975/04〜1979/03)工学部・土木工学科。2017年 7月~

一般社団法人 北海道産学官研究フォーラム 副理事長/事務局長

2014年 7月~

産学官CIM・GIS研究会 事務局長

2008年 北海道GIS・GPS研究会 サイバーフィールド研究分科会

1998年 北海道GIS・GPS研究会

1991年 北海道産学官研究フォーラム

———————————-

2017年 2月~

北海道ドローン協会 事務局長

Digital北海道研究会 事務局長

【参加費無料】令和7年度第1回SBIR研究開発プロジェクト公開報告会 中小建設業が展開する除雪イノベーション ―ICTを活用した延長雇用の拡大と官民連携―

令和7年度 第1回SBIR研究開発プロジェクト公開報告会

中小建設業が展開する除雪イノベーション

―ICTを活用した延長雇用の拡大と官民連携―

(土木学会CPDプログラム)

※CPD付与:セミナー視聴、アンケート回答(100文字以上の所見)をされた方にCPD認定証を送付いたします。

土木学会以外での申請につきましては、各団体の基準をご確認ください。

土木学会で証明する単位が、各団体のルールにより認められない場合があります。

【日時】:2025年7月22日(火) 13:00~17:00(開場12:30~)

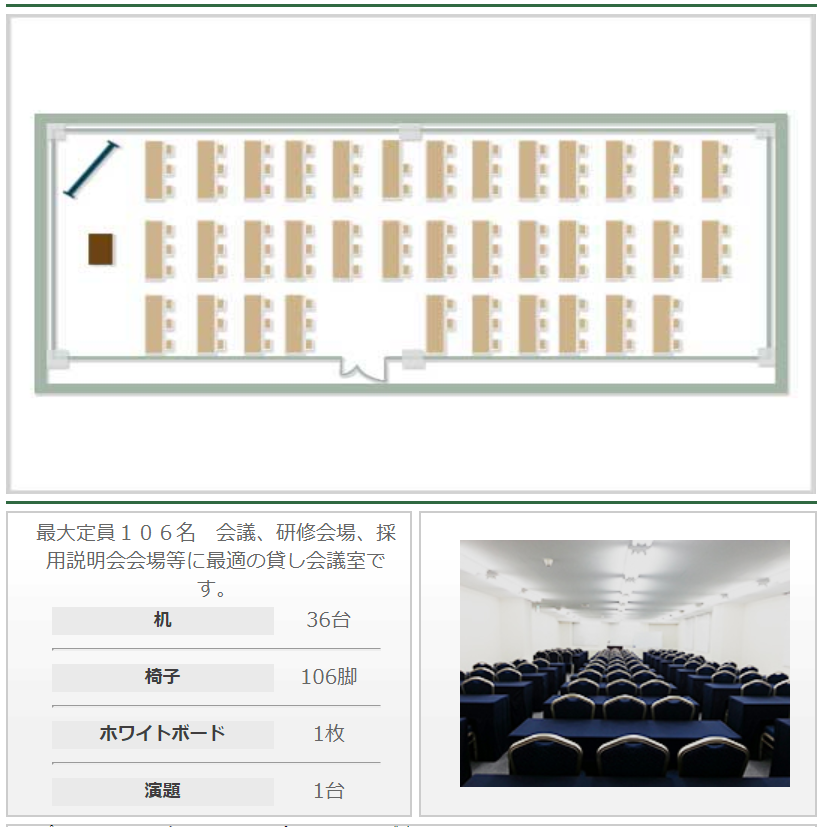

【会場】:札幌駅前ビジネススペース2H+オンライン(Zoomウェビナー 一般枠500名)

【参加費】:無料(事前申込必要)

※CPD付与条件:セミナー視聴、アンケート回答(100文字以上の所見)、土木学会以外での申請につきましては、各団体の基準をご確認ください。土木学会で証明する単位が、各団体のルールにより認められない場合があります。

【開催日時】:

2025年7月22日(火) 13:00-17:00(開場 12:30~)

【会場】:

札幌駅前ビジネススペース2A+Zoom ウェビナー

(札幌市中央区北5条西6 第二北海道通信ビル2階、1階に郵便局のあるビルの2階)

【プログラム】:

司会進行:一般社団法人北海道産学官研究フォーラム 副理事長 藤原達也

13:15 主催者挨拶 株式会社堀口組 代表取締役社長 堀口哲志

13:20 趣旨説明(過年度の課題を解決した本報告の成果について) 株式会社環境風土テクノ 須田清隆

13:30 基調講演『イノベーションと除雪改革』 立命館大学 総合科学技術研究機構 教授 建山和由

14:00 特別講演『ICTを活用した除雪イノベーション』北海道大学 大学院情報科学研究院 システム情報科学部門(知能ロボットシステム研究室)特任教員 金井理

14:25 研究報告1:除雪作業の身体的負担と負担軽減策

①重機操作におけるストレスと疲労度評価 株式会社堀口組 DX推進室 船越天彩

②除雪作業でのアシストスーツによる身体負担軽減効果 株式会社エムテック 代表取締役 風見明祐

14:45 研究報告2.遠隔臨場を活用した除雪作業の省人化技術

①AI/IoTを活用した雪見出動の省人化 北海道大学大学院情報科学研究院 准教授 山下倫央

②路面損傷度検知による凍結予防技術 北海道大学大学院工学研究院 准教授 高橋翔

15:20 特別講習 安全衛生教育の新手法「新ヒヤリ・グッジョブ報告」とメタバース活用 一般社団法人仮設工業会 技術審議役 本山謙治

15:40 研究報告3.ICT化を利用した除雪作業の安全衛生教育

①新ヒヤリハット報告を利用した除雪作業の安全継承 株式会社堀口組DX推進室長 漆館直

②ICTによる疑似体験装置を活用した災害対応訓練 株式会社建設IoT研究所 Massinissa

16:00 パネル討論 「未来型除雪のDX革命:命を守る新たなステージへ」

座長:立命館大学 総合科学技術研究機構 教授 建山和由

パネリスト:

北海道開発局 建設部 道路維持課 道路防災対策官 栗山健作

一般社団法人北海道産学官研究フォーラム 理事 河村巧

一般財団法人国土技術研究センター 技術・調達政策グループ 上席主任研究員 高橋千明

さらしな人事労務オフィス 代表 田村和佳子

アフォードセンス株式会社/兵庫県立大学 代表 理学博士 樋口行平

株式会社堀口組 常務取締役 湯浅勝典

16:55 閉会挨拶

【参加費】:

無料(事前申込が必要)

【申込・詳細】:

下記アドレスのWebフォームよりお申し込み下さい

お申し込みWebフォーム

https://forms.office.com/r/95kVzuURW1

Webフォームが利用できない環境の場合は必要事項(所属、氏名、メールアドレス等)を記載の上で<info@h-sangakukan.jp>までご連絡下さい。

主催・共催:

【主催】:一般社団法人北海道産学官研究フォーラム、映像活用CIM研究会

【共催】:留萌建設協会、特定非営利活動法人Digital北海道研究会

【連絡先】:一般社団法人北海道産学官研究フォーラムTEL 011-374-6836 E-mail:info@h-sangakukan.jp

ご案内PDFのダウンロード

2025-07-22_令和7年度SBIR-公開報告会札幌駅前ビジネススペース2A.pdf

参考資料:

SBIR建設技術研究開発助成制度の採択課題の決定

~建設分野のイノベーションに資する24件の技術開発を支援!~

令和7年5月29日

| 国土交通省では、スタートアップ企業や大学等の研究者を対象に公募を実施したSBIR※建設技術研究開発助成制度の継続課題24件を採択し、技術開発を支援していきます。 |

※ SBIR(Small Business Innovation Research)制度

スタートアップ等による研究開発を促進し、その成果を円滑に社会実装し、それによって我が国のイノベーション創出を促進するための制度。

国土交通省では、本年1月から2月にかけて、スタートアップ(SU)企業や大学等

の研究者を対象に、建設分野の生産性向上やカーボンニュートラルの実現等に資する

技術開発課題を公募しました。

このたび、有識者等からなる評価員会における審査の結果、以下のとおり、

継続課題24件の技術開発課題を採択しました。

https://www.mlit.go.jp/report/press/kanbo08_hh_001211.html

参考資料

令和7年度 国土交通省 SBIR 建設技術研究開発助成制度に採択されました。

2025-06-03

建設技術研究開発助成制度は、建設分野の技術革新を推進していくため、国土交通省の所掌する建設技術の高度化及び国際競争力の強化、国土交通省が実施する研究開発の一層の推進等に資する技術研究開発に関する提案(ただし、鉄道、港湾、空港等運輸政策分野の技術研究開 発に関する提案は対象外)を企業や研究者から広く公募する競争的研究費制度です。今般下記案件で応募し採択されました。

研究課題名 高齢作業員を対象にしたPAS(パワーアシストスーツ)の導入による 生産性・安全性を高める作業環境に関する実験的研究

研究者名 (代表)可児建設株式会社 (共同) 北海道大学・ 株式会社 環境風土テクノ・株式会社 建設IoT研究所

研究期間 令和7年度~令和9年度

研究の目的(概要)

建設業における年齢構成は他業種と比較し少子高齢化の影響を大きく受けてお り将来の先細りが懸念されている。

これに加え、2024年度からの「建設業における時間外労働の上限適用」により、特に若手職員の入職難に苦しむ地方の中小建 設業においては、高齢者の継続雇用の促進、安全性を第一に技能継承や省力化な どの働き方改革が喫緊の課題となっている。

本研究の目的は、中小建設業において高齢化する建設作業員の継続雇用を目的 に、パワーアシストスーツ(PAS)と装着時のメンタル測定技術を活用し、高齢作 業員や女性などが安心して働くことができる職場環境の創造を目指し、効率性と安全性が高い作業パターン(作業範囲、作業手順など)の構築をする。